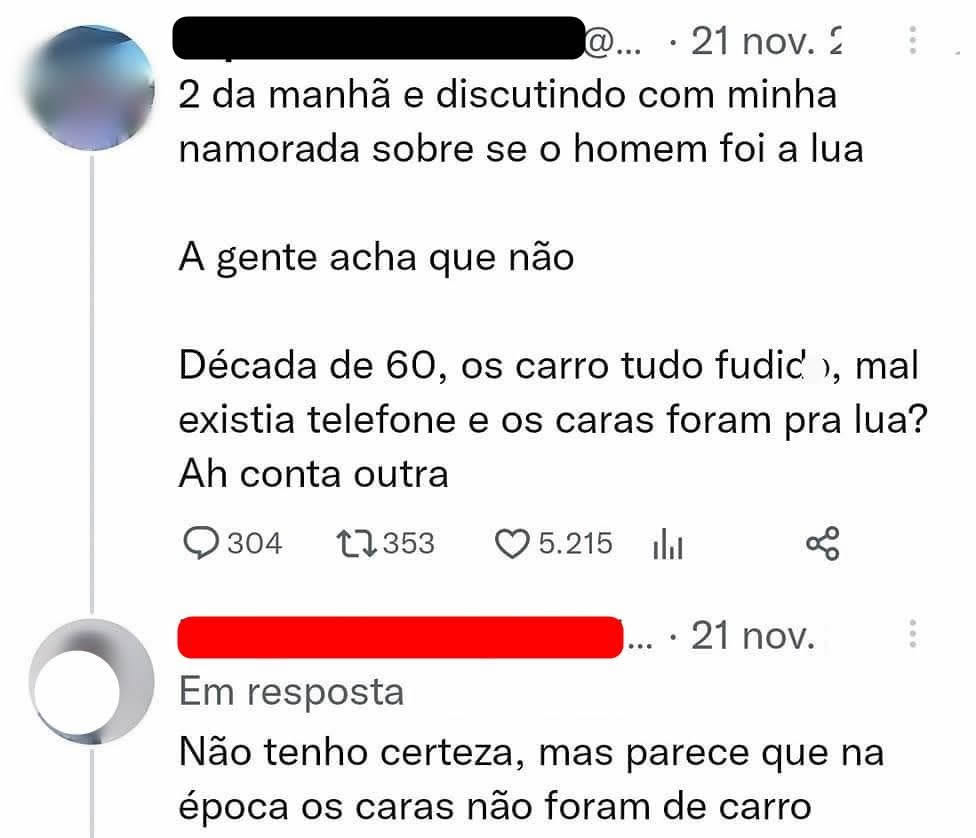

Nada mais perigoso que duas pessoas acordadas às duas da manhã com Wi-Fi funcionando e confiança excessiva em teorias aleatórias. A madrugada é o horário oficial em que o cérebro troca o modo racional pelo modo “documentário do History Channel narrado por primo desconfiado”. De repente, a corrida espacial vira argumento de boteco gourmet. Porque, claro, se o carro da década de 60 falhava na subida da serra, automaticamente ninguém poderia ter ido à Lua. A lógica é impecável, quase um TCC da Universidade Federal da Insônia.

Essa linha de raciocínio é maravilhosa: se não tinha iPhone, então não tinha foguete. Como se a NASA dependesse de sinal 4G e GPS recalculando rota. A comparação entre fusca engasgando e módulo lunar pousando é praticamente um novo método científico brasileiro chamado “confia no meu achismo”. O melhor é a resposta simples e elegante que desmonta tudo com uma lógica tão direta que até dói: realmente, não foram de carro. Às vezes o humor nasce só da coragem de duvidar com convicção máxima e zero pesquisa. A madrugada não cria teorias, ela cria obras-primas da autoconfiança.

Quase ninguém reagiu ainda... e você?